Eines der spannendsten Stücke Krefelder Industriegeschichte spielt nicht im feinen Samt und Seide Milieu, sondern da wo in die Hände gespuckt wird und glühendes Eisen die Welt erblickt. In einem traditionsreichen Stahlwerk, das fern aller Resourcen, schon fast „auf dem platten Land“ gebaut wurde. Warum das so ist, erzählen wir hier. Das Endprodukt ist jedenfalls auch etwas „feines“: edelster Stahl.

Sehenswert sind ist der Blick ins Werk von Stahldorf aus, die Zentrale/Hauptverwaltung der deutschen Edelstahlwerke an der Gladbacher Straße und der Blick in den ältesten Teil des Werks von der Brücke aus.

Geschichte und Hintergrund

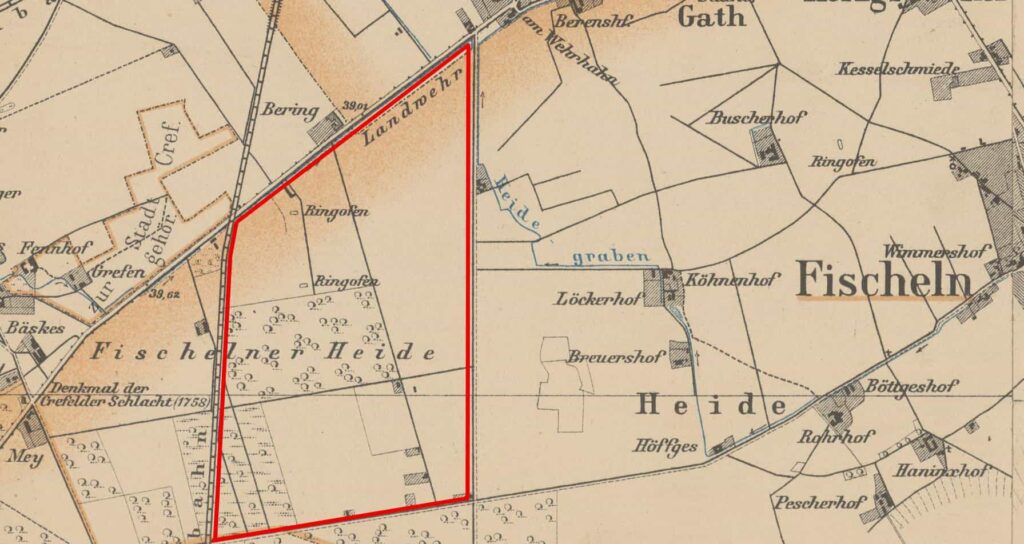

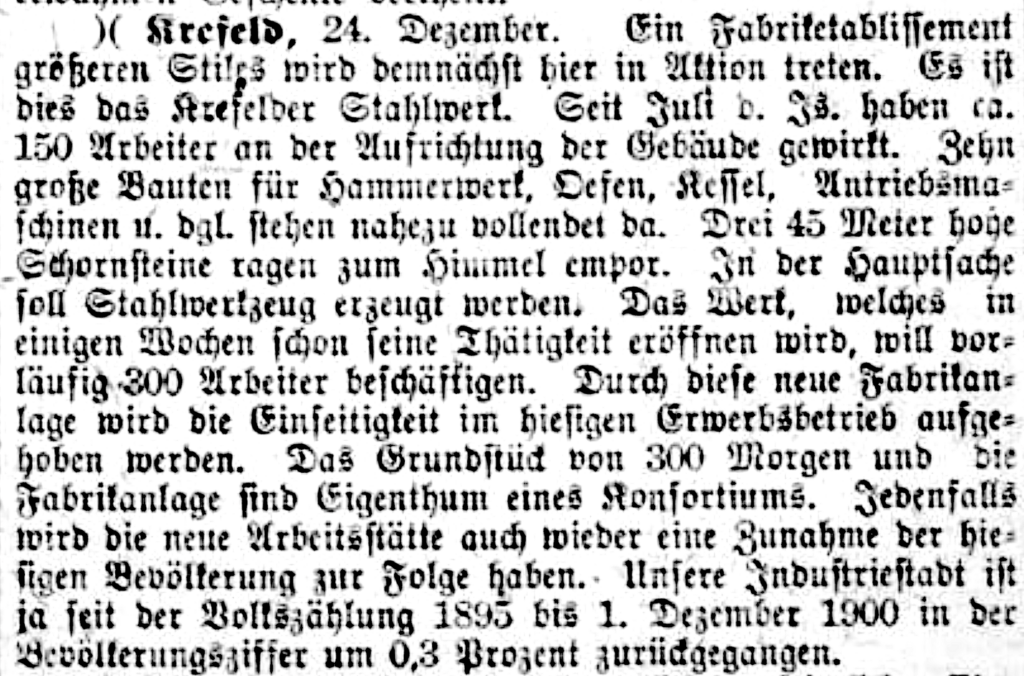

Im Januar 1892 bildete sich mit Interessierten aus Gladbach bis Krefeld ein Komitee für den Ausbau eines Rhein – Niers – Kanals und jene liessen einen Plan dazu ausarbeiten. Im Frühjahr 1898 las der Besitzer einer Ringofenziegelei in Fischeln von den fertiggestellten Kanalplänen.

Ringofen-Ziegeleibesitzer Peter Bitter hatte ebenso in einer Zeitung gelesen, dass im Ruhrrevier ein Fabrikbesitzer ständig Land für Stahlwerke aufkaufen würde.

Ein für Massengüter und den Rohstofftransport ideal geeignet Transportweg wie dieser projektierte Kanal, dazu sein großes Grundstück auf der Fischelner-Heide, das war für für Ringofen-Ziegeleibesitzer Peter Bitter wohl eine interessante Kombination.

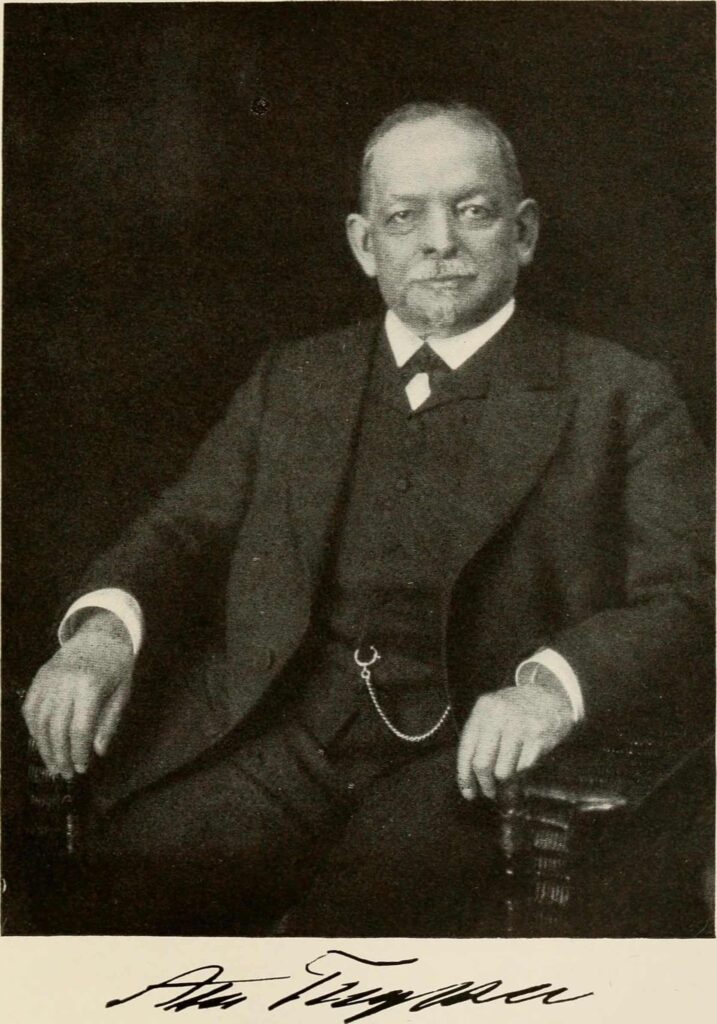

Jener Fabrikbesitzer im Ruhrrevier war August Thyssen und erstaunlicherweise meldete sich dieser auf einen Brief Bitters rasch zurück. Man sei durchaus interessiert, das Land solle aber bitte sehr groß sein! Bitter sprach mit seinen Nachbarn und gewann sie für den Verkauf des Landes.

Währenddessen wurde in Krefeld an den Kanalplänen weiter gearbeitet. 1894 ergaben die Berechnung hohe Bau-, Unterhaltungs- und Betriebskosten und der Plan wurde letztendlich verworfen.

War nun das Projekt ein Stahlwerk in Krefeld (genauer gesagt, der damals eigenständigen Gemeinde Fischeln) zu errichten, etwa obsolet geworden? Mitnichten, man entschied sich nun aber für ein Stahlwerk speziell zur Herstellung erstklassiger Werkzeugstähle.

Am 27. Dezember 1899 wurde das Land dazu die „Actiengeseltschaft Vulcan in Fischeln“ eingebracht, deren Aktionäre unter Anderen der Besitzer der Ringofenziegelei Peter Bitter und der Industriekapitän August Thyssen waren.

Quelle: Ausschnitt aus Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, Karte 8849

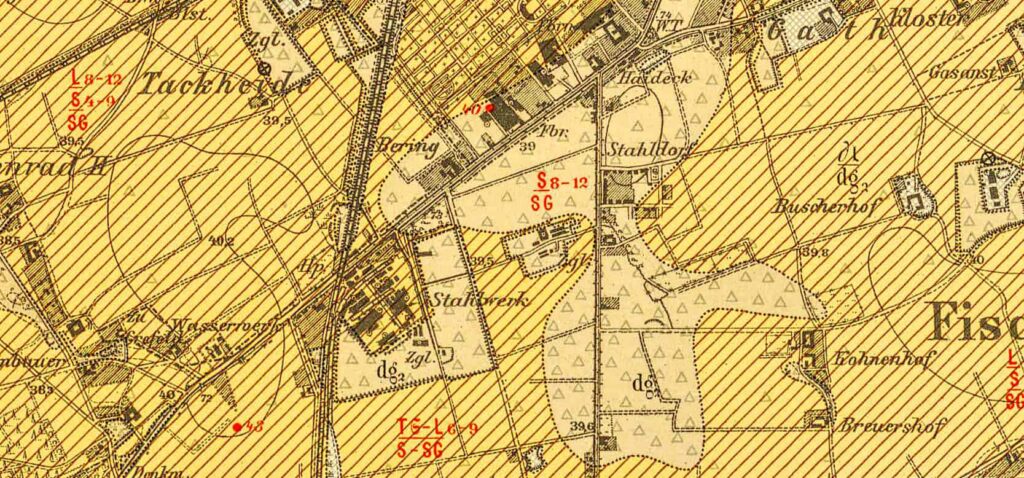

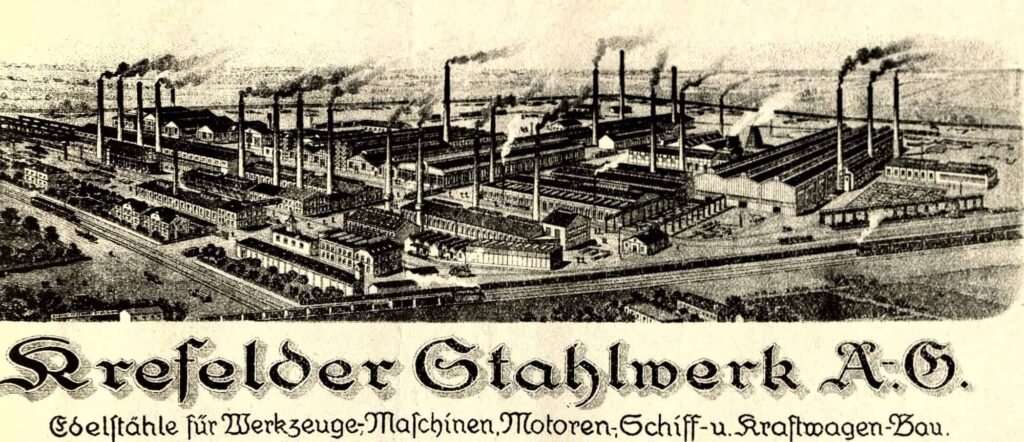

Diese Gesellschaft übertrug einen Teil des Grundbesitzes am 29. Mai 1900 an die „Stahlwerk Actien-Gesellschaft in Crefeld“. Das Gelände erstreckte sich nun von der Gladbacher Straße aus bis zur preußischen Staatsbahnlinie Krefeld-Willich und war für damalige Verhältnisse – auch für ein Stahlwerk – sehr groß. Man begann mit der Produktion, das Werk wuchs in der Folge Schritt für Schritt.

1906-1908 entstand an der heutigen Oberschlesienstraße, in kurzer Distanz zum Stahlwerk, eine Siedlung mit Werkswohnungen, die den passenden Namen „Stahldorf“ erhielt. Die „Geldernsche Zeitung“ am 10.4.1906 dazu: „Krefeld, 6. April. Das Krefelder Stahlwerk wird eine Baugesellschaft gründen, die den Bau einer ganzen Kolonie übernimmt. Etwa 150 Wohnhäuser für Arbeiter und Beamte sollen errichtet werden. Ein großer freier Platz soll dazwischen angelegt werden. Einen Platz für Kirche und Schule schenkt das Werk. Die Schule wird von der Gemeinde Fischeln gebaut.“

Quelle: Zeitpunkt.nrw

Im November 1911 berichtet die Solinger Zeitung über die Besichtigung des Krefelder Stahlwerkes:

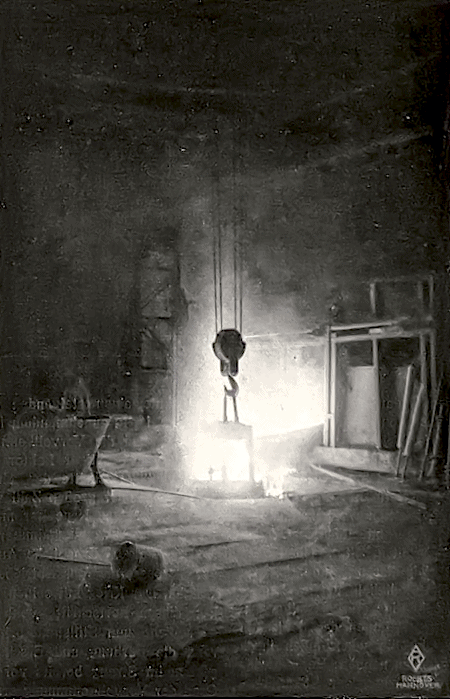

„Am verflossenen Dienstag, dem 31. Oktober, stattete der Verein für Technik und Industrie in Solingen dem in allen Fachkreisen rühmlichst bekannten Spezialwerk auf dem Gebiete der Qualitätsstähle dem Krefelder Stahlwerk A.G., Krefeld, einen Besuch ab. 190 Mitglieder nahmen daran teil. Nach einer kurzen Begrüßung durch den technischen Direktor Herrn Lassek, wurde unter seiner Führung mit der Besichtigung des Werkes, die fast zwei Stunden in Anspruch nahm, begonnen.

Der erste Weg führte, dem Werdegang der Erzeugnisse entsprechend, zur Tiegelfabrik, wo das Werk die für seinen Bedarf erforderlichen Schmelztiegel selbst herstellt.

In der nebenan gelegenen Schmelze geht die Stahlerzeugung in 6 Tiegel- bezw. Martinöfen mit einer täglichen Leistung von 80.000 Kg vor sich, es können dabei mit den vorhandenen Einrichtungen Blöcke bis zu 10000 Kg. Gewicht gegossen werden. Die Erzeugung erstreckt sich auf die Herstellung von Werkzeugstahl für die verschiedenen Verwendungszwecke, sowie von hochwertigen Konstruktionsmaterialien, besonders für die Automobilbranche. Als bevorzugte Spezialität fertigt das Werk die bekannten Goliath- Schnellstahlmarken sowie Kugellagerstahl und Kugelstahl, worin das Werk in sehe Deutschland an erster Stelle steht.

Für die Militärbehörden werden besonders Stahlblenden für Geschütze usw. angefertigt. Aus der Schmelze gelangen die Blöcke in das Hammerwerk und das Walzwerk zum Umschmelzen oder Umwalzen in Fertigstahl. Hierzu stehen im Hammerwerk ca 20 Dampfhammer mit einem Bärgewicht von 2-100 Zentnern zu Verfügung. Neuerdings sind in dieser Abteilung mehrere Fallhämmer mit einem Fallgeweicht bis zu 3000 Kg. aufgestellt, mit denen Faconstücke, die später in der mechanischen Werkstatt weiter verarbeitet werden, im Gesenk geschmiedet werden.

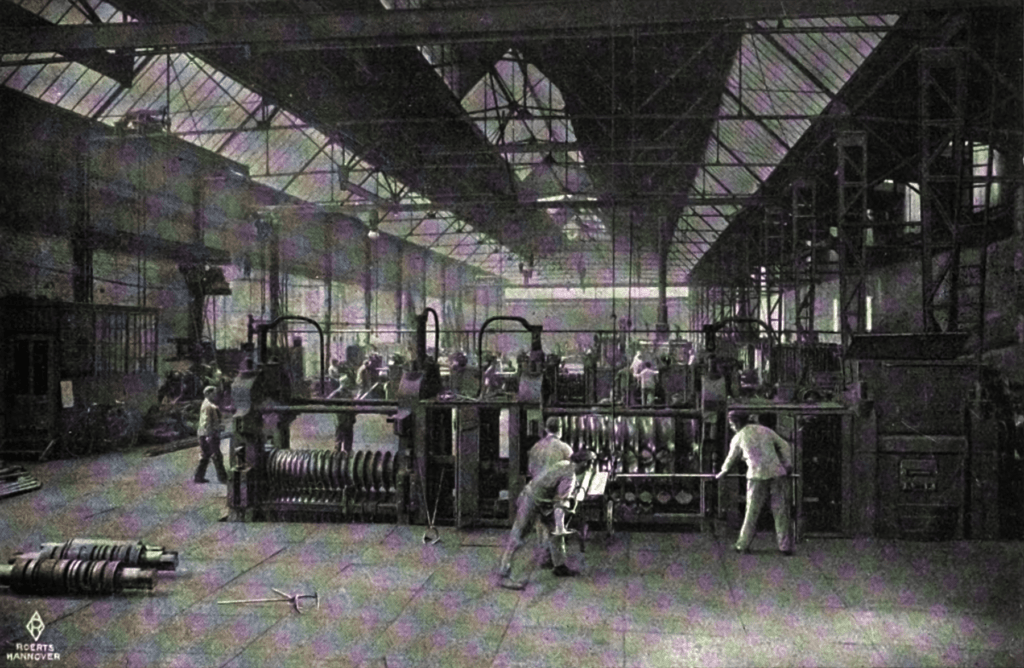

Im Walzwerk sind zum Auswalzen der Blöcke auf Fertigstahl in den verschiedensten Profilen drei moderne Walzenstraßen mit elektrischem Antrieb vorhanden. Bevor der Stahl zur Weiterverarbeitung in die verschiedenen Abteilungen wandert, muß er, um seine, eine leichte Bearbeitung hindernde natürliche Härte zu verlieren, vorerst in der Glüherei ausgeglüht werden. Hierzu steht in einer besonderen Glüherei eine lange Reihe geräumiger Muffelöfen zur Verfügung.

Nach dem Ausglühen wird das Material in den verschiedenen Spezialabteilungen weiter verarbeitet, so wandert beispielsweise der Kugellagerstahl

in das Rohrpressewerk, wo er unter hydraulischen Pressen mit bis zu 800 Tonnen Druck zu nahtlosen Rohren geformt wird. Das Material für Feinmechanik, Kugelfabrikation usw. gelangt in die weit über 100 Maschinen Faconstücke, wie Kurbelwellen, Scherenmesser usw. fertiggestelt. Für die Herstellung der Magnete, auch eine Spezialität des Werkes, besteht ein umfangreiches Mahnetwerk. Als neuesten Zweig hat das Werk auch die Anfertigung von Wagen- und Automobilfedern aufgenommen.“ Quelle: Zeitpunkt.nrw

Erster Weltkrieg

Im Ersten Weltkrieg wurde erstmals die Produktion von Waffen aufgenommen. Den Bedarf an hochwertig ausgeführten Geschossen führte 1914 zum Bau einer Geschossfabrik, das Werk kam auf eine Monatsleistung von 180.000 Presslingen.

Nach Ende des Ersten Weltkriegs, mit Beginn der Ruhrbesetzung Anfang 1923, war das Werk von der Versorgung durch Kohle aus dem Ruhrrevier abgeschnitten, auch verbliebene Fertigerzeugnisse konnten nicht mehr über den Rhein ausgeliefert werden und das Werk wurde daraufhin stillgelegt.

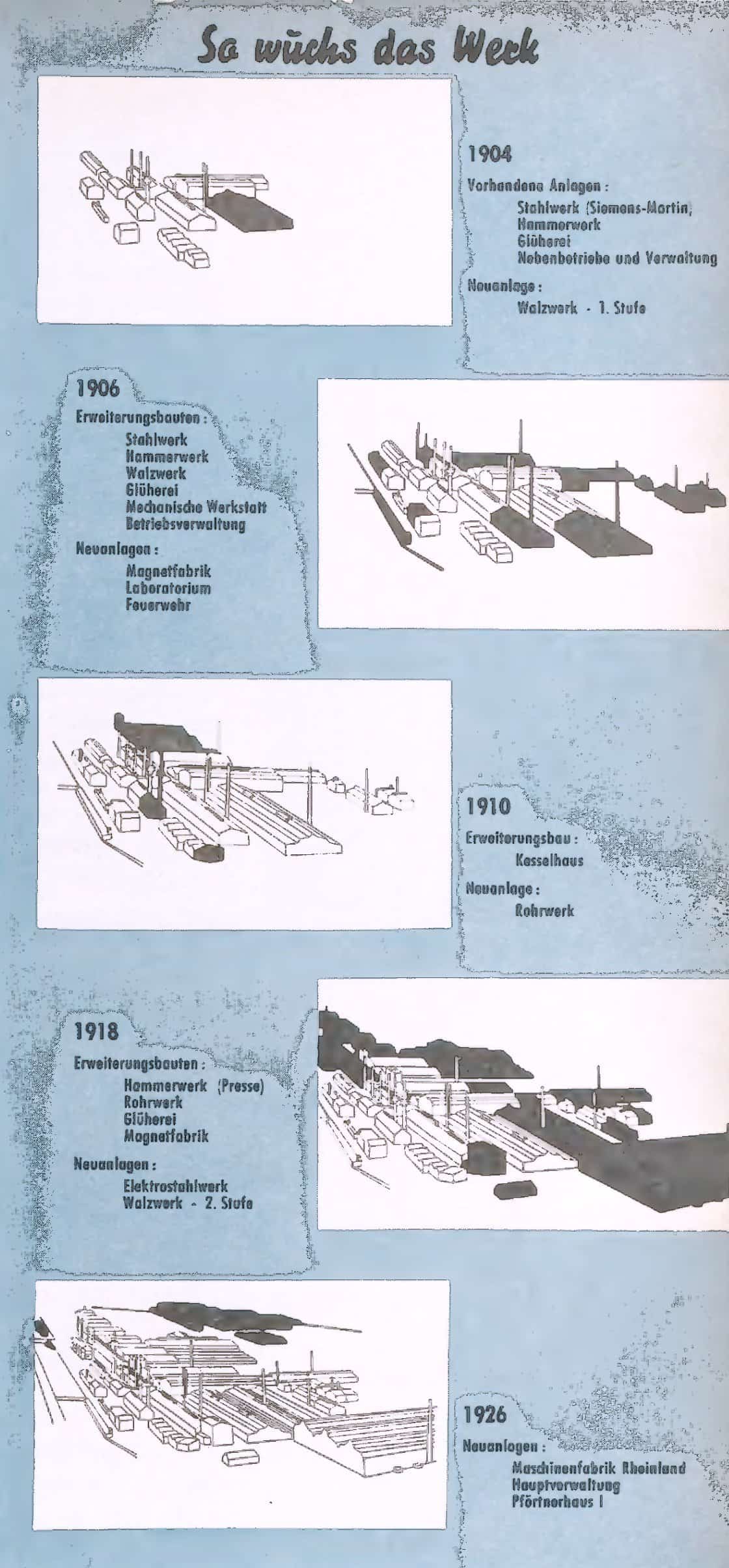

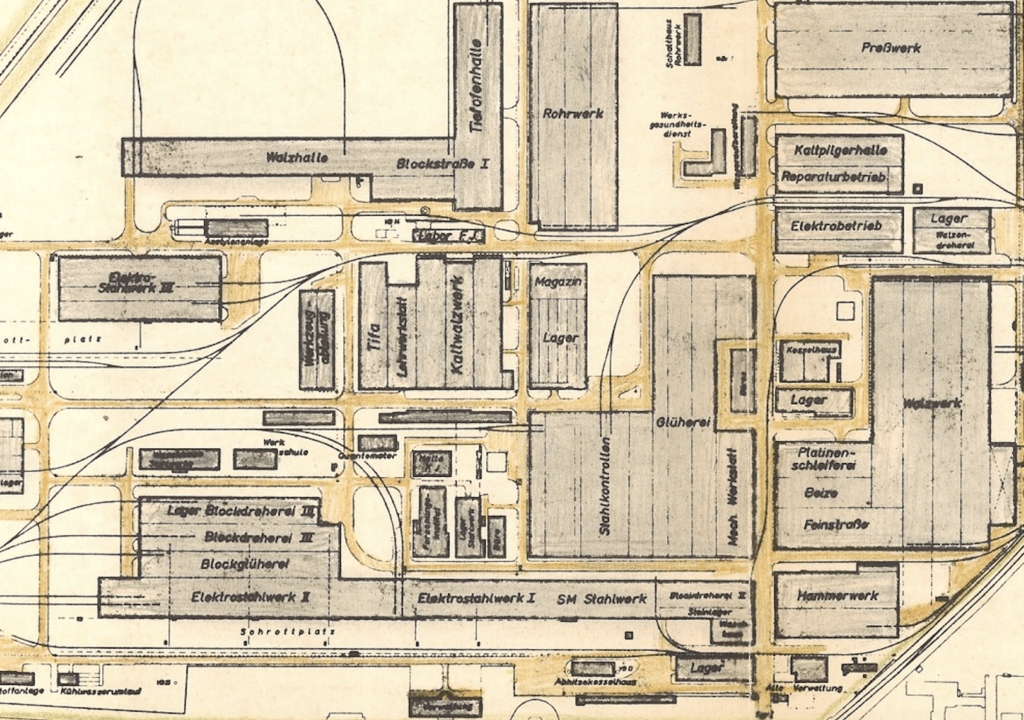

Das Wachstum der Werksanlagen auf einem Schaubild:

Aufgrund der schwierigen Lage der Belegschaft, die Lohngelder blieben aus, auch die Währungsreform im November 1923 wurde kritisch gesehen, kam es zu einem zweimonatigen Streik, sodass das Werk erst Anfang 1924 seinen Betrieb mit rund 1.000 Mitarbeitern wieder aufnahm.

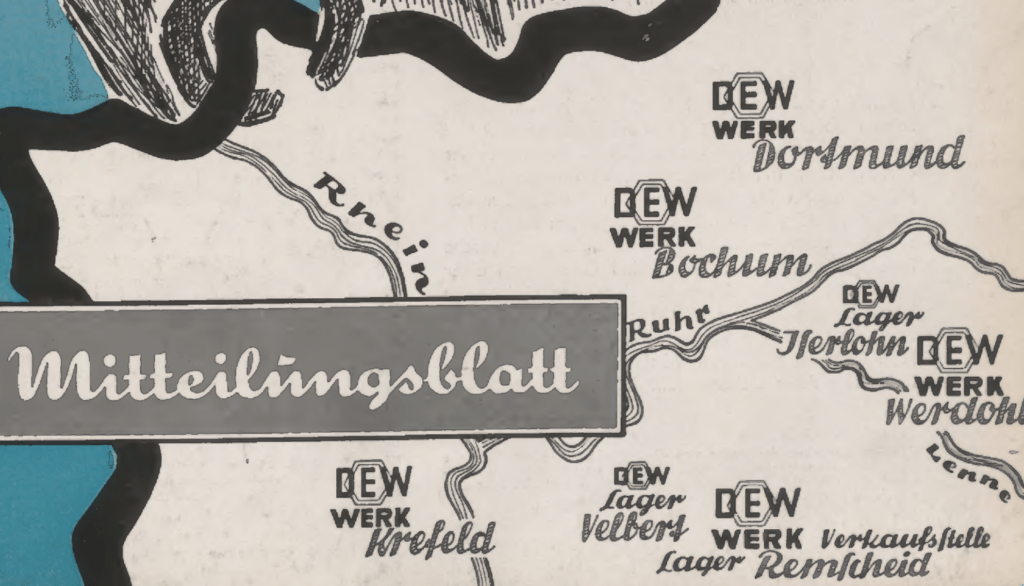

1927 wurde das Unternehmen in die „Deutsche Edelstahlwerke AG“ eingebracht. Diese fasste alle Edelstahlaktivitäten verschiedener zugehöriger Werke am Hauptstandort und Unternehmenssitz in Krefeld zusammen.

1927-1929 wurde auf dem Werksgelände durch die Düsseldorfer „Maschinenfabrik Rheinland“ ein Hallenkomplex mit Betontragwerk errichtet, anders als die Vielzahl der anderen Werkshallen mit gusseisernem Hallentragwerk. Produziert wurden dort kurze Zeit Wälz-Kugellager bis die „Maschinenfabrik Rheinland“ 1929 beim Zusammenschluss zur Svenska Kullagerfabriken SKF den Sitz nach Schweinfurt verlegte. Die Hallen wurden danach als Kalt-Walzwerk durch die Deutschen Edelstahlwerke weiterverwendet.

1929 wurde das Verwaltungsgebäude der Deutschen Edelstahlwerke AG entlang der Gladbacher Straße fertiggestellt:

Der erste Elektrolichtbogenofen wurde 1930 installiert.

Im Zweiten Weltkrieg begann man in Krefeld früh mit der Kriegsproduktion. Walter Rohland, 1933 der Betriebsleiter, wurde als „Panzer-Rohland“ bekannt.

Nationalsozialistischer Musterbetrieb

1938 wurde das Krefelder Edelstahlwerk zum „nationalsozialistischen Musterbetrieb“ ernannt. Zur Einweihung der „Edelstahl Kampfbahn“ gegenüber der Hauptverwaltung des Werks am 13. November 1938 kam der Dr. Robert Ley, Reichsleiter der Deutschen Arbeiterfront (DAF) nach Krefeld, welche die Gewerkschaften nach deren Verbot ersetzt hatte,,

Zwangsarbeiter

Im Werk waren zahlreiche Zwangsarbeiter eingesetzt. Fundierte Untersuchungen zur Zeit des Nationalsozialismus und den Edelstahlwerken stehen bisher noch aus.

Bombardierungen

Das Werk bekam durch die Einschätzung der Alliierten die höchste Priorität bei den Bombardierungen, trug allerdings offenbar keine Schäden davon. Siehe auch Bombardierung Krefelds.

In der Nachkriegsphase wurde 1950 die Montanindustrie neu geordnet und einige Werke wurden aus den „Deutschen Edelstahlwerken“ ausgegliedert.

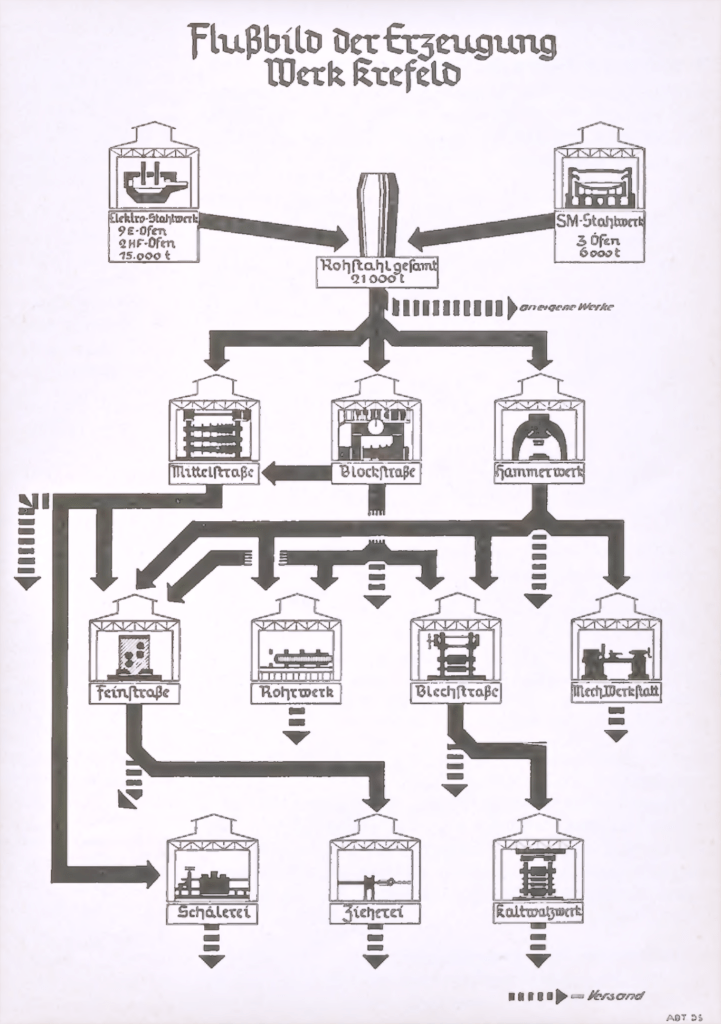

Die Produktionsschritte im Werk Krefeld sahen 1953 wie folgt aus:

Das neue Schmelzwerk Nummer 3 mit zwei 70-Tonnen-Elektrolichtbogenöfen wurde 1952 von der DEMAG gebaut. 1963 nahm ein neues Drahtwerk den Betrieb auf.

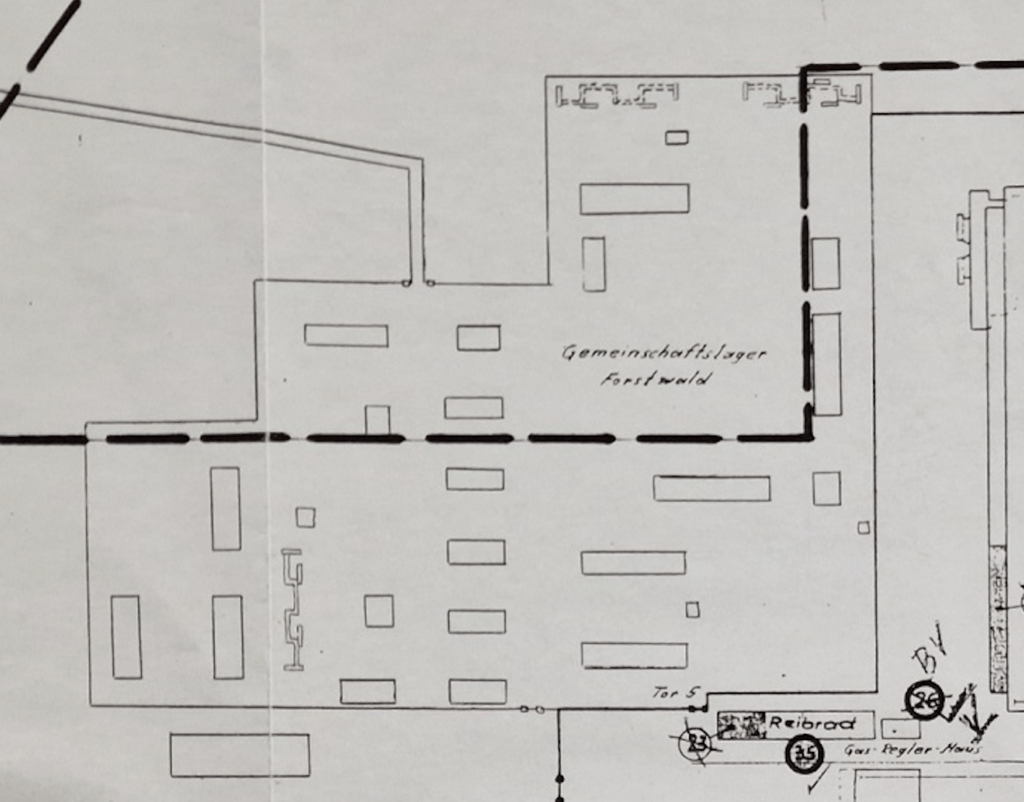

1959 Plan des Werkes

Seit den 1970er Jahren wird das Werk immer wieder umbenannt und diversen Trennungen und Fusionierungen unterzogen:

1971 erfolgte die vollständige Übernahme der Deutschen Edelstahlwerke durch die August Thyssen Hütte AG (ATH).

1974/75 wird das Krefelder Werk mit der Edelstahlwerk Witten AG fusioniert,

der neue Name lautete nun Thyssen Edelstahlwerke AG

1977 wurde der erste von zwei 80-Tonnen-AOD-Konvertern durch die Firma GHH installiert.

1985 wurde ein Elektrolichtbogenofen modernisiert und der andere stillgelegt.

1989 wurde die alte Schmelzerei Nr. 1 (mit 30-Tonnen-Ofen) geschlossen.

1992 Fusion mit der Thyssen Stahl AG

1993 Stilllegung des Drahtwerks

1994: Trennung der Sparten

Ausgliederung zur Edelstahl Witten – Krefeld GmbH. Sämtliche Schmiedeaktivitäten in Krefeld wurden 1994 aus der Thyssen Edelstahlwerke AG zur Edelstahlwerke Witten-Krefeld GmbH (EWK) ausgegliedert

1995 erfolgt die Fusion der Thyssen Edelstahlwerke AG mit dem Krupp-Edelstahlwerk in Bochum zur Krupp Thyssen Nirosta GmbH.

Im Jahr 2001 wurde eine Bandgießanlage installiert.

2005 wird die Edelstahl Witten-Krefeld GmbH (EWK) an die zur Schmolz + Bickenbach Gruppe gehörende Swiss Steel AG verkauft.

2007 Daraus entsteht mit der Fusion der Unternehmen Edelstahl Witten-Krefeld GmbH (EWK) und Edelstahlwerke Südwestfalen die Deutsche Edelstahlwerke GmbH

2009 werden zwei neue 80-Tonnen-AOD-Konverter in Betrieb genommen.

Die finnische Outokumpu-Gruppe übernimmt 2012 die Krupp Thyssen Nirosta-Werke

Outokumpu beendete im Jahr 2013 die Stahlproduktion in Krefeld.

indem die die Schmelze – die sogenannte Flüssigphase – nach über 100 Jahren geschlossen wurde. „Die Schließung unserer Flüssigphase in Krefeld war ein notwendiger Schritt zur Steigerung der Effizienz unserer Produktion in Europa, die noch immer unter der schwachen Nachfrage und den niedrigen Preisen leidet“. Es bleibt ein Kaltwalzwerk für Edelstahl, in dem unter anderem Glüh- und Beizlinien für Kaltbandfertigung betrieben werden. Produziert werden 0,2 bis 2,5 Millimeter dicke Edelstahlprodukte – kaltgewalzte Coils, Bänder und Bleche.

Die zur Schmolz + Bickenbach Gruppe gehörende Swiss Steel AG benennt 2016 seinen Produktionsbereich in „Deutsche Edelstahlwerke Speciality Steel“ um.

Der Edelstahlmarkt hat mit enormen strukturellen Problemen, Überkapazitäten und hohen Stromkosten zu kämpfen.

2016 erwirbt die Thelen Gruppe aus Essen Teile des Geländes

„In Essen hat eines der größten Grundstücksgeschäfte der Republik für Aufsehen gesorgt. Der Industriekonzern Thyssen-Krupp hat ein riesiges Immobilien- und Grundstückspaket – zusammen rund 1040 Hektar – verkauft. Erwerberin ist die mittelständische Thelen-Gruppe aus Essen, die sich inzwischen ein kleines Imperium geschaffen hat. Außerhalb der Fachöffentlichkeit kennt sie aber kaum jemand.“ Der Westen, Frank Meßing, 04.10.2016

2021 Zerlegung des Firmengeländes schreitet voran

verkauft der finnische Stahlkonzern Outokumpu weitere 45 Hektar des Firmenareals in Krefeld an die Thelen Gruppe

2023 Abrissarbeiten der Thelen Gruppe beginnen

Zum Grundstücksverkauf

Thelen ist mittlerweile mit Projekten wie „Essen 51“, siehe „Monster-Bauprojekt „Essen 51“: So schön wird Essens neuer Stadtteil – und so teuer“, Daniel Sobolewski, Der Westen, 2018 und dem Projekt „Smart Rhino“ in Dortmund, siehe „die Zukunft der mehr 50 Hektar großen Industriebrache“ von Alexander Völkel, Sept. 2023 in Nordstadtblogger.de für mehrere grossflächige Immobilienentwicklungen in NRW bekannt geworden, die allerdings in den letzten Jahren auch mehrfach ins Stocken gerieten.

In Krefeld soll nun auch grossflächig aufgeräumt werden, allerdings nicht für neue Stadtteile, sondern für einen weiteren Amazon oder Edeka oder… Logistik-Komplex in der Stadt, einer ist bereits im hinteren Teil des Rheinhafens bei Krefeld-Gellep bekannt und nutzt an das Hafenbecken angrenzende Grundstücke für Lagerhallen, die ausschließlich mit LKW bedient werden. Und: Logistik ohne Ende ist bereits hinter den Edelstahlwerken en Masse.

2023 Denkmalschutz

Die Werksanlagen aus der Gründungszeit um 1900 bis in die Zeit um den Zweiten Weltkrieg sind – Stand 2023 – aus öffentlichem Interesse unter den Denkmalschutz des Landes NRW gestellt.

Denkmalschutz Anmerkungen:

1. Die sogenannten „Rheinland Hallen“, errichtet 1927-1929 von der „Maschinenfabrik Rheinland AG“ aus Düsseldorf, steht bisher noch nicht unter Denkmalschutz.

Die Edelstahl-Kugellager wurden unmittelbar neben dem benachbarten DEW Rohrwerk gefertigt, in dem die Lagerhüllen der Kugellager aus Rohr geschnitten wurden.

2. Das Verwaltungsgebäude der ehemaligen deutschen Edelstahlwerke ist ein Baudenkmal, steht allerdings leer, der langfristige Erhalt kann daher nicht als gesichert angesehen werden. Auch weil der neue Eigentümer (und Outokumpo auch) unmittelbar Klage gegen den Denkmalschutz eingereicht hat.

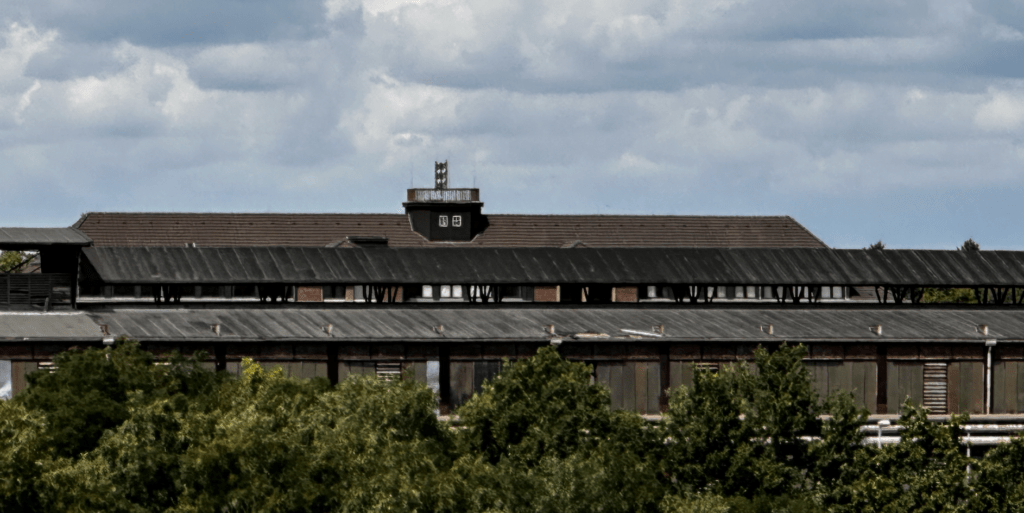

3. Die größte Halle des Werkes, die in der Nachkriegszeit gebaute Tiefofenhalle, steht ebenso bisher nicht formell unter Denkmalschutz. Obwohl sie städtebaulich in naher oder ferner Zukunft zB. als bereits gebaute Hülle einer Veranstaltungshalle, oder aktuell durchaus für den Bedarf eines ganzen Theaters als Ausweichquartier-Hülle dienen könnte.

(Foto: Uwe Niggemeier)

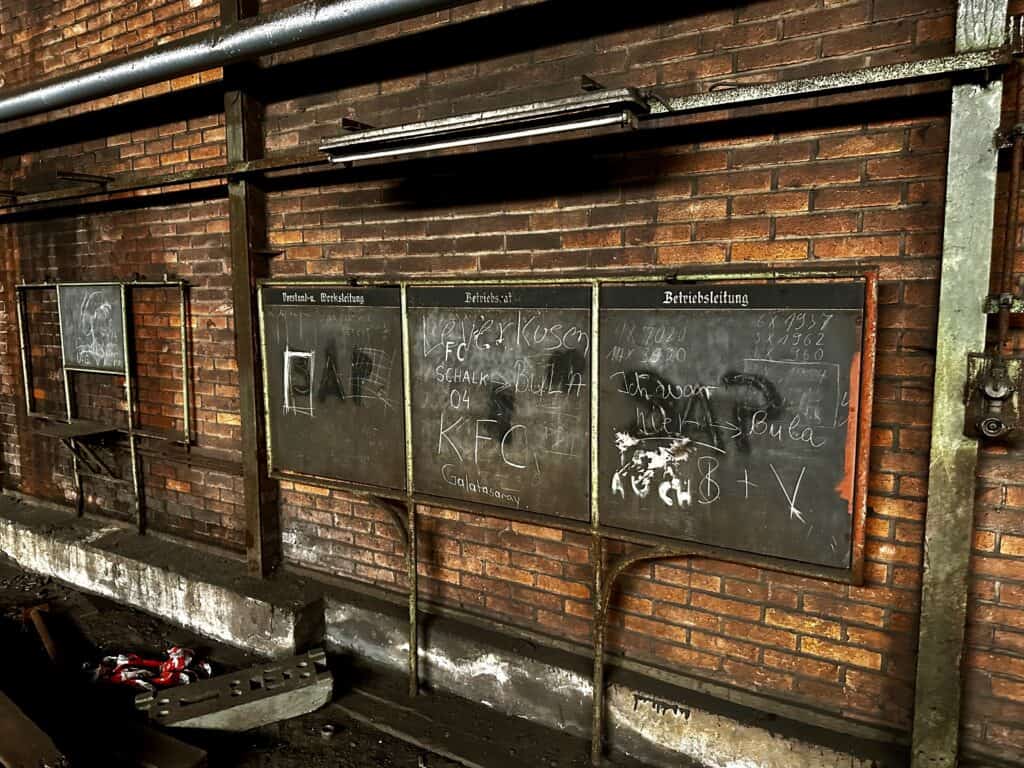

Denkmal-Perspektive ist durchaus die architektonischen Qualitäten des Stahlhallenbaus mit Backstein-Vorhangfassade um ein enormes Tragwerk für die Transportkräne der Kokillen erbaut wurde. Sie ist ein Monument.

Fotos: Tiefofenhalle

Mehr lesen

Deutsche Edelstahlwerke

von Christoph Becker